三月下旬,中(zhōng)央電(diàn)視台直播了三星堆考古,為(wèi)考古學(xué)這個小(xiǎo)衆學(xué)科(kē)帶來了前所未有(yǒu)的熱度。作(zuò)為(wèi)此次三星堆祭祀坑發掘、直播的參與者之一,我在為(wèi)考古工(gōng)作(zuò)引發的巨大社會反響感到驚歎之餘,也切實感受到考古工(gōng)作(zuò)者肩負的社會責任愈加重大。

考古工(gōng)作(zuò)對公(gōng)衆最直接的回饋,莫過于盡快将發掘成果完整地公(gōng)布。博物(wù)館中(zhōng)奪人眼球的文(wén)物(wù)隻是考古成果的一小(xiǎo)部分(fēn),如果隻關注精(jīng)美的文(wén)物(wù),考古工(gōng)作(zuò)就失去了意義,與“挖寶”無異。

考古發掘所獲信息其實是科(kē)學(xué)的、系統的、多(duō)方面的,它們的發表有(yǒu)相對固定的形式——考古報告。作(zuò)為(wèi)考古成果最主要的載體(tǐ),考古報告經曆了幾代考古人的錘煉、打磨後,從形式上已具(jù)有(yǒu)很(hěn)強的科(kē)學(xué)性、合理(lǐ)性,但不得不承認的一點是,考古報告對公(gōng)衆來說始終是較為(wèi)遙遠(yuǎn)的事物(wù),而且這種距離并沒有(yǒu)縮短的趨勢。

此次三星堆祭祀坑發掘,從技(jì )術、理(lǐ)念等多(duō)方面,都走在了中(zhōng)國(guó)考古學(xué)的前沿,無疑将成為(wèi)中(zhōng)國(guó)考古學(xué)史上濃墨重彩的一筆(bǐ)。同時,這次考古發掘也面臨成果發表的問題,以往我們曾遇到的困難與問題并不會消失。對此,我們可(kě)以嘗試在考古成果的發表形式上做一些改變,即在考古報告之外,構建考古資料在線(xiàn)平台。此項工(gōng)作(zuò)若能(néng)實現,将會成為(wèi)考古學(xué)進一步走向公(gōng)衆的契機。

一、考古報告及其發展曆程

考古報告是一類系統記錄考古發掘成果的專著,從内容上,包括發掘工(gōng)作(zuò)所在地沿革、發掘經過、遺迹與遺物(wù)情況、分(fēn)期斷代研究、發掘者的主要認識等,從表現形式上,有(yǒu)文(wén)字、線(xiàn)圖、照片、拓片等。作(zuò)為(wèi)一類以資料為(wèi)主的著作(zuò),考古報告構成了考古學(xué)研究的材料基礎。可(kě)以認為(wèi),一項考古工(gōng)作(zuò)的完成标志(zhì),即出版相應的考古報告。

自新(xīn)中(zhōng)國(guó)第一本考古報告——《輝縣發掘報告》起,一代代中(zhōng)國(guó)考古學(xué)家為(wèi)考古報告編撰理(lǐ)念、編寫體(tǐ)例的完善,貢獻了自己的智慧與心血。中(zhōng)國(guó)考古學(xué)的早期階段以構建中(zhōng)華文(wén)明的時空框架為(wèi)主要任務(wù),考古報告尤其注重理(lǐ)清材料的年代問題。這種背景下,流行采用(yòng)“舉例體(tǐ)”編寫考古發掘報告。“舉例體(tǐ)”報告按年代先後編排發掘資料,可(kě)以被視作(zuò)基于某一批考古材料的年代學(xué)研究報告,它們的主要特點有(yǒu)二:一是将遺迹、遺物(wù)分(fēn)開描述,二是有(yǒu)選擇性的報道發掘對象。這類報告的缺點是顯而易見的:遺迹遺物(wù)的分(fēn)開,導緻遺物(wù)難以回歸出土的單位,為(wèi)讀者理(lǐ)解、利用(yòng)這些材料造成了很(hěn)大麻煩;有(yǒu)選擇地報道發掘成果,使材料的全面性大打折扣,甚至出現過一本報告中(zhōng)上百座墓葬沒有(yǒu)一座被完整發表的情況。

随着考古研究的深入,“舉例體(tǐ)”由于其難以被克服的缺陷,逐步為(wèi)報告編寫者淘汰。目前考古學(xué)界在報告編寫理(lǐ)念上愈發達成一緻,即考古報告應以遺迹為(wèi)基本單位,盡可(kě)能(néng)全面地報道考古發掘收獲。遺迹包括灰坑、墓葬等類别,出土器物(wù)等發現在考古報告中(zhōng)被歸入相應的遺迹。這種做法能(néng)很(hěn)大程度上保證考古報告中(zhōng)資料的完整性,是合理(lǐ)的做法。然而,當今考古報告的編寫又(yòu)走向了另一個極端,即為(wèi)追求完整性,在報告中(zhōng)事無巨細地羅列發掘資料,導緻考古報告體(tǐ)量越來越龐大,分(fēn)成上、下冊乃至4、5冊的大開本報告屢見不鮮,報告價格也水漲船高。考古報告變得龐大、昂貴,甚至對不少公(gōng)立圖書館的購(gòu)置造成了阻礙,遑論個人。

可(kě)以說,考古報告在學(xué)術上的完成度在不斷提高,它們與公(gōng)衆之間卻有(yǒu)漸行漸遠(yuǎn)的趨勢。有(yǒu)的考古工(gōng)作(zuò)者會認為(wèi)考古報告缺乏可(kě)讀性,并非面向公(gōng)衆的讀物(wù)。對此,我的想法是考古報告的可(kě)讀性需要考古工(gōng)作(zuò)者發掘,引領公(gōng)衆接受、理(lǐ)解考古報告應是考古工(gōng)作(zuò)的内容之一,而公(gōng)衆越來越難以接觸考古發現的權威文(wén)本,這種情況必然不利于考古學(xué)走進公(gōng)衆、履行自身的社會職責。

二、三星堆祭祀坑考古報告面臨的問題

說回三星堆祭祀坑的工(gōng)作(zuò)。祭祀坑發掘報告的編撰,本身就是一個艱巨的任務(wù)。

從田野考古工(gōng)作(zuò)完畢,到發掘報告問世,其間存在若幹道工(gōng)序,包括原始資料整理(lǐ)、器物(wù)修複、繪圖、攝影、文(wén)字撰寫等。對于三星堆祭祀坑這類重大考古工(gōng)作(zuò)而言,上述工(gōng)作(zuò)的每一項都意味着龐大的工(gōng)作(zuò)量。而且考古報告作(zuò)為(wèi)發掘工(gōng)作(zuò)的最終成果,極少再版,這就要求編寫者盡可(kě)能(néng)在報告中(zhōng)囊括各類資料。由此不難理(lǐ)解,三星堆祭祀坑報告的編寫工(gōng)作(zuò)會一般持續很(hěn)長(cháng)一段時間。

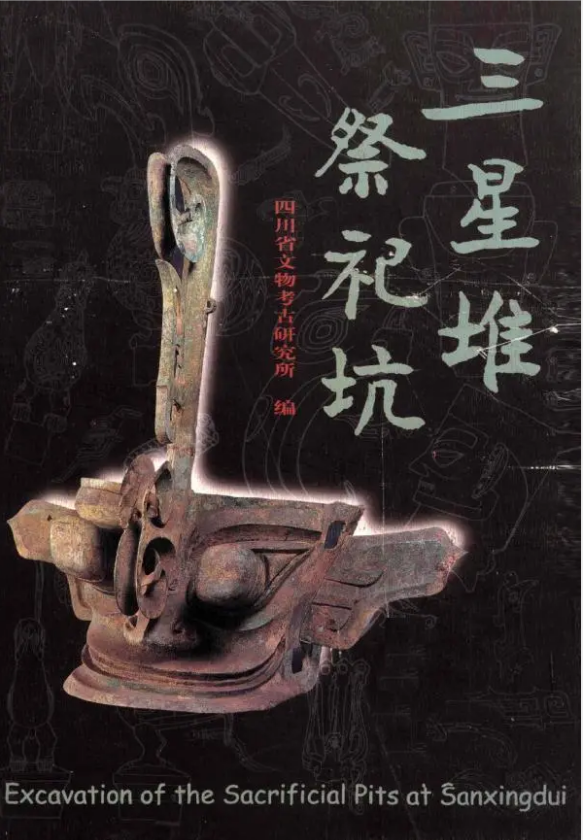

舉例言之,三星堆一、二号祭祀坑是1986年發掘的,正式發掘報告《三星堆祭祀坑》出版時間是1999年,間隔超過10年,而在重大考古項目中(zhōng),這種時間間隔并不算漫長(cháng)。而本次三星堆祭祀坑發掘包括6座祭祀坑,目前三号坑出土器物(wù)已相當豐富,風采一如當年二号坑,發掘之後整理(lǐ)、報告撰寫的工(gōng)作(zuò)量相比當年無疑有(yǒu)過之而無不及。雖然今天我們掌握的技(jì )術、人員等資源較之當年已大為(wèi)寬裕,發掘團隊從主觀上也迫切希望盡快完成發掘報告的撰寫與出版,但這6座祭祀坑的發掘報告能(néng)否在短時間内問世,從而及時回饋公(gōng)衆的期待,我們也有(yǒu)一些擔憂。

編撰周期漫長(cháng)之外,在考古工(gōng)作(zuò)日益進步的今天,考古報告本身的局限性正日益凸顯。以本次三星堆祭祀坑發掘為(wèi)例,視頻拍攝、三維建模已成為(wèi)我們工(gōng)作(zuò)中(zhōng)的常規記錄手段,而作(zuò)為(wèi)發掘資料的視頻、三維模型,均不能(néng)在紙質(zhì)版書籍中(zhōng)得到完整呈現,這顯然也會影響考古報告的完成度。尤其是三維模型,無論是對遺迹還是遺物(wù),表現均非常直觀、全面,是對線(xiàn)圖、照片等傳統記錄手段的極好補充,而在紙質(zhì)書中(zhōng),三維模型隻能(néng)被二維化。考古記錄技(jì )術的不斷進步,使紙質(zhì)考古報告逐漸力不從心。

總之,編撰周期的漫長(cháng)、自身屬性的局限,是擺在三星堆祭祀坑考古報告面前的兩大難題,而按照以往的工(gōng)作(zuò)方法,這些問題很(hěn)難得到圓滿的解決。難道,三星堆祭祀坑的發掘報告,注定難以避免這些遺憾?

三、從考古報告到考古資料在線(xiàn)平台

閱讀門檻高、編撰周期長(cháng)、自身局限多(duō),是三星堆祭祀坑發掘報告即将面臨的問題,或者說是考古報告這種傳統媒介在新(xīn)時代所面臨的問題。對此,我的觀點是,當下我們應當引入考古資料在線(xiàn)平台,以補充考古報告的短闆,這也能(néng)為(wèi)考古學(xué)進一步走向公(gōng)衆的契機。

就我個人而言,萌生關于考古資料平台的想法,始于兩年多(duō)以前。當時我承擔了一批積壓60餘年的考古資料——武昌隋唐墓的整理(lǐ)與報告編撰工(gōng)作(zuò)。因手頭資源有(yǒu)限,為(wèi)縮短在文(wén)物(wù)庫房内工(gōng)作(zuò)的時間,我選擇在現場進行文(wén)物(wù)攝影建模,後續在模型基礎上進行繪圖的模式。這項工(gōng)作(zuò)完成後,我的一大感想是:當下的技(jì )術進步,使建模技(jì )術很(hěn)易于掌握、便于推廣,那我們為(wèi)何不能(néng)直接将三維模型作(zuò)為(wèi)考古資料的一部分(fēn)在線(xiàn)發表?而參加此次三星堆祭祀坑發掘後,我更為(wèi)堅信,電(diàn)子化、線(xiàn)上化、公(gōng)開化的考古資料平台,不僅可(kě)行,而且必要,注定是未來的趨勢。

将考古成果在線(xiàn)公(gōng)開,首先能(néng)解決考古報告自身局限多(duō)這一問題。考古資料平台不隻是簡單将紙質(zhì)考古報告電(diàn)子化。從資料類型的角度,以現有(yǒu)技(jì )術,完全可(kě)以做到囊括傳統考古報告中(zhōng)的所有(yǒu)種類信息,并整合視頻、三維模型甚至原始資料等原先不可(kě)能(néng)在發掘報告中(zhōng)被納入的信息。

從使用(yòng)的角度,數字化的在線(xiàn)平台有(yǒu)能(néng)力達成更直接、有(yǒu)效的交互體(tǐ)驗。試想,打開平台,三星堆古城平面圖映入眼簾,點擊祭祀坑所在區(qū)域,即呈現出祭祀坑平面分(fēn)布圖,點擊3号坑,祭祀坑本體(tǐ)與器物(wù)以三維的形式一目了然地展現在使用(yòng)者面前,選擇坑中(zhōng)一件器物(wù),可(kě)以立刻跳轉到它的整套資料,甚至轉接至相關研究文(wén)章。這種使用(yòng)過程,無論對于公(gōng)衆抑或專業工(gōng)作(zuò)者,都會是非常高效而愉悅的體(tǐ)驗。

傳統考古報告某種程度上是“一錘子買賣”,圖文(wén)資料的齊備是報告編撰的必要條件,準備周期漫長(cháng),報告出版後暴露出來的錯誤,也鮮有(yǒu)再版修正的機會。若改以線(xiàn)上平台發布資料,完全可(kě)以做到在整理(lǐ)工(gōng)作(zuò)進行中(zhōng)随時“上新(xīn)”,而已經發布的資料,也可(kě)以在保存曆史紀錄的前提下進行修改、補充,甚至在整個項目發表完畢後,整理(lǐ)者還可(kě)以利用(yòng)最新(xīn)的記錄手段,對既往發掘成果進行補充。總而言之,以在線(xiàn)平台作(zuò)為(wèi)考古成果的載體(tǐ),以往考古報告編撰周期長(cháng)、時效性差的問題也能(néng)被有(yǒu)效解決。

三星堆祭祀坑考古是一項特殊的工(gōng)作(zuò),不僅表現在發掘對象特殊、工(gōng)作(zuò)理(lǐ)念及方法特殊,更體(tǐ)現在它所造成的影響特殊。三星堆的聲量是現象級的,前無古人,而且在這方面,仍有(yǒu)很(hěn)大的潛力可(kě)以挖掘。試想,如果我們圍繞一項普通的考古發掘項目建設在線(xiàn)數據庫,或許能(néng)收獲一些來自行業内的嘉許,将之視為(wèi)一種有(yǒu)益的嘗試。而如果我們以此次三星堆祭祀坑發掘為(wèi)契機,在建設平台的同時探索一套考古材料在線(xiàn)發布的“三星堆标準”,使之可(kě)複制、可(kě)推廣,那這項工(gōng)作(zuò)有(yǒu)可(kě)能(néng)發展為(wèi)區(qū)域性乃至全國(guó)性的規模。屆時,整個中(zhōng)國(guó)考古學(xué)的格局都有(yǒu)可(kě)能(néng)發生改變。

總而言之,圍繞本次三星堆發掘,建設一個專業、及時的考古數據平台,所構建的,是一個讓考古成果走近公(gōng)衆、讓公(gōng)衆理(lǐ)解考古工(gōng)作(zuò)的渠道;所展現的,将是新(xīn)時代中(zhōng)國(guó)考古學(xué)包容開放、與時俱進的姿态;最終受益的,将不僅是使用(yòng)它的公(gōng)衆,更将是考古學(xué)本身。

餘 論

在令人疲憊又(yòu)興奮的三星堆祭祀坑考古直播之後,我作(zuò)為(wèi)親曆者之一,時常在思考的問題是等到這次聲勢浩大的考古工(gōng)作(zuò)結束之後,我們能(néng)為(wèi)公(gōng)衆帶來什麽?能(néng)為(wèi)考古學(xué)科(kē)留下什麽?我相信,這次發掘的參與者中(zhōng),有(yǒu)不少人也在思考類似的問題。珍奇的文(wén)物(wù)、精(jīng)彩的研究,固然是考古工(gōng)作(zuò)者應當呈現的成果,但就影響力而言,似乎難以達到我們對于這次考古工(gōng)作(zuò)的預期。而如果我們能(néng)從此次三星堆發掘出發,建設前文(wén)所構想的考古數據平台,或許能(néng)帶來更持久的社會效應,為(wèi)中(zhōng)國(guó)考古學(xué)帶來一些改變。這是我個人對于上述問題的答(dá)案。